Удивительно, но во время Великой Отечественной войны имели место подобные события. 31 декабря 1942 года, Северный Кавказ, гора Эльбрус. В гостинице «Приют одиннадцати» у камина сушили портянки начальник отеля Александр Ковалев, радист, метеоролог и четыре красноармейца.

Как праздновали Новый год в СССР: краткая ретроспектива по десятилетиям

Новый год и Рождество — каждый год мы с нетерпением ждем хотя бы один из этих замечательных праздников. Древние традиции, коренящиеся в религиозных канонах, культурных архетипах и событиях глубокого прошлого, просвечиваются сквозь мишуру современности, создавая атмосферу волшебства и пробуждая в нас самые сильные чувства и стремления души.

Если взглянуть на события прошлого века, можно увидеть, что времена свободы, равенства и братства принесли новые нюансы в традицию празднования Нового года, которая служила основой рождественской мистерии, символизируя переход в новую жизнь.

Новый год в 1920–1930-е годы. Вместо Вифлеемской — Красная звезда

В первое время после революции молодое государство решительно отказалось от традиционного христианского Рождества. Интересно, что это движение началось еще во времена императора Николая II. Весной 1915 года он утвердил Особый комитет, занимавшийся вопросами борьбы с германским влиянием после того, как немецкие военнопленные в саратовском госпитале устроили празднование с ёлкой. В 1918 году, после смены власти в Германии, Коминтерн возобновил культурный обмен с немцами, что содействовало популяризации ёлочных традиций. Владимир Ленин, пропитанный немецкой культурой с молодости, активно поддерживал это начинание, инициализировав ёлочные праздники в Сокольниках. Ему был близок дух традиционных канонов старого мира, которые он видел как часть новой революционной культуры.

Тем не менее после смерти Ленина в 1924 году новогодние ёлки вновь попали в немилость, и к 1927 году советская власть официально запретила их. Вифлеемская звезда была заменена на Красную.

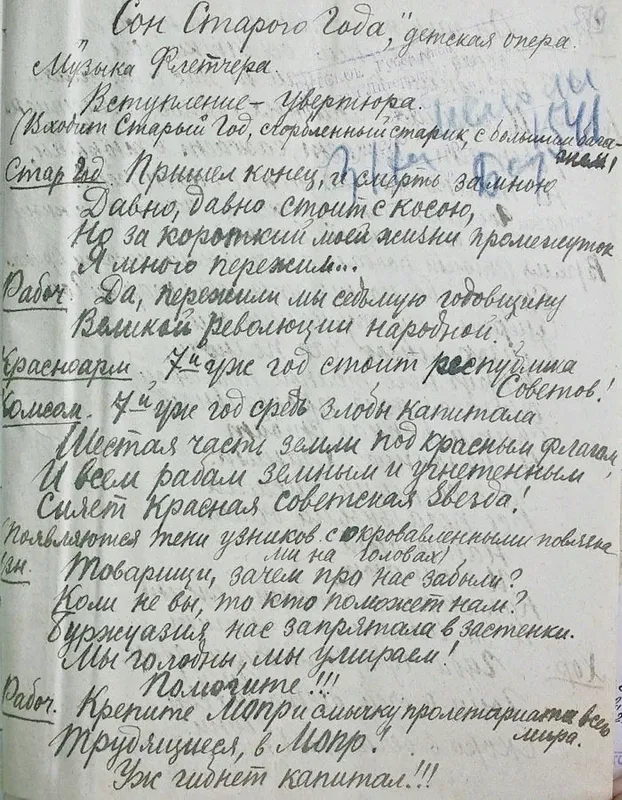

Согласно архивным материалам того времени, большевики искали новые форматы новогодних мероприятий. Например, Вятский губернский отдел литературы и искусства отмечал Новый год в формате заседания, посвященного социально-политическим темам. Первым пунктом программы шёл доклад на тему: «Нужна ли пролетариату религия?», затем — концерт, и в конечном итоге — игры и танцы до трех часов ночи. Но особый интерес представляли новогодние ёлки. 11 января 1925 года в одной из школ Вятки был разрешен показ пьесы «Сон старого года», в которой отражалось противостояние старого и нового годов.

В 1927 году в «Вятской правде» была опубликована заметка:

Рабочий класс имеет новое летоисчисление, начиная с Октября 1917 года, истинно Новый год, когда впервые тов. Ленин стал у кормила пролетарского государства…

Далее следовали типичные для большевистской прессы обсуждения проблем капиталистического мира и перспективы победы коммунизма во всем мире.

История

История возникновения праздника Новый год в СССР обладает множеством интересных и необычных аспектов. Начнем с 1917 года, когда Россия перешла с юлианского на григорианский календарь. В результате этого новогодний праздник оказался сосредоточенным в разгар рождественского поста.

Этот факт пришелся по нраву большевикам-богоборцам. Вскоре партия начала активно выступать против Рождества, попутно затрагивая тему Нового года.

На протяжении более пяти лет рождественские праздники и Новый год воспринимались советским обществом исключительно негативно. Однако новый всплеск интереса произошел в 1928 году, когда в газете «Правда» появилось объявление о рассылке комплектов ёлочных игрушек. Антирелигиозная общественность резко негативно отреагировала на это: редакцию завалили гневными письмами, и некоторые даже призывали к закрытию газеты.

Тем не менее скандал с ёлочными игрушками вскоре остыл, и в середине 30-х годов прошлого века идеологи начали позиционировать ёлку как неотъемлемую часть новогоднего праздника, игнорируя Рождество. В 1935 году по приказу члена Президиума ЦИК СССР Постышева в Харькове состоялся первый массовый утренник для маленьких детей. Спустя почти год было принято решение официально узаконить Новый год как общенародный праздник, отмечаемый трудящимися.

С 1937 года Новый год стал отмечаться с размахом. В разных частях Москвы были установлены две большие ёлки. 1 января проходил карнавальный праздник в Доме Союзов, что положило начало традиции новогоднего оформления помещений.

В 1938 году, обсуждая установку главной ёлки, Сталин отметил, что делить ёлку на главную и второстепенную неправильно. В это же время была организована акция по доставке подарков в удаленные уголки страны. Опытные летчики и парашютисты не только продемонстрировали свои навыки, но и поздравили сограждан с одним из главных праздников страны.

Новый год 1945 года стал ярким и радостным событием для советского народа. Высота главной ёлки составила 26 метров, а в роли Деда Мороза выступил артист Преображенский, ставший таким на долгие годы. На главной лестнице юных гостей встречали аниматоры в костюмах, а детишкам особенно запомнился заячий оркестр. Разнообразные аттракционы работали в фойе, и в целом праздник вышел одним из лучших. Только в 1947 году было решено официально объявить 1 января выходным днем.

После смерти Сталина новогоднее дерево разрешили устанавливать в зале Большого Кремлевского дворца. Приглашения на утренник рассылались детям по почте. Одним из приглашенных оказался Марк Орловский, чей отец погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. Все дети, пришедшие на утренник, были рады празднику и возможности свободно прогуляться по Кремлю.

С тех пор прошло много времени, Советский Союз распался, и общая территория разделилась на разные государства. Тем не менее между ними осталось много общего, в первую очередь — праздник Новый год.

Как праздновали и когда начинался?

С 1918 по 1935 год новогодний праздник не имел официального статуса. Все изменилось лишь в 1936 году. Но несмотря на ночные гуляния, 1 января по-прежнему оставался рабочим днем.

Только в послевоенное время Новый год стал настоящим праздником. В продаже появились ёлочные украшения с символикой СССР, а люди сами начали создавать интересные игрушки из бумаги и других материалов. Важно, что это способствовало сплочению между людьми — все становились одной большой семьей. Бабушки и дедушки, дожившие до наших дней, с ностальгией вспоминают послевоенные празднования Нового года – в эту волшебную ночь на столах появлялись дефицитные яства, а под ёлкой ждали подарки и самое главное — за праздничным столом собирались самые близкие люди.

Закупка продуктов к праздничному столу начиналась за несколько недель. За несколько дней до празднования устанавливали и наряжали ёлку, а также украшали дом. К назначенному времени хозяева дома встречали гостей, и все рассаживались за стол. Шумные разговоры и прощание с уходящим годом проходили под просмотр интересных фильмов, например, «Ирония судьбы, или С легким паром!».

До боя курантов наполнялись рюмки, бокалы, стаканы. На экране телевизора появлялся генсек с информацией о достижениях года и поздравлениями народа с наступающим праздником.

Как только куранты начали бить, все единодушно кричали «Ура!». Затем на телеэкране включали «Голубой огонек», на котором все начинали танцевать, петь и веселиться. Передача заканчивалась примерно в три часа ночи, после чего начинали показывать «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады».

Мероприятия в честь Нового года проходили и на предприятиях. Вместо обеденного перерыва сотрудники наклеивали на окна снежинки и репетировали номера для корпоративного концерта. Люди с художественными талантами рисовали стенгазеты и праздничные плакаты, а руководители профсоюзов согласовывали место и время проведения мероприятий. Обязательно на празднике присутствовали Дед Мороз и Снегурочка.

Тем не менее, Новый год в Советском Союзе считался праздником для детей. Школьники начинали отдыхать 31 декабря, а для взрослых это был обычный рабочий день.

Долгожданный Новый год мы встречаем вместе, будет дружный хоровод, и стишки, и песни

Советские семьи отмечали Новый год в большой или очень большой компании — некоторые историки считают, что это связано с дефицитом, когда было проще накрыть роскошный стол вместе. Однако нам кажется, что люди тогда были действительно более открытыми и не представляли себе праздник без друзей, близких и соседей. Для детей наступало истинное раздолье, так как все гости приносили небольшие подарочки (от кулька пряников до наборов карандашей), и с большим энтузиазмом слушали стишки о Деде Морозе, при этом чадо обязательно ставили на табуретку. Главной задачей для детей было не уснуть до боя курантов и услышать поздравления диктора (с эпохи Брежнева — также и выступление главы государства), а также хоть одним глазком посмотреть «Голубой огонек». Как говорил почтальон Печкин, телевизор тогда был настоящим украшением новогоднего стола, и это действительно так. Программа радовала неискушенного советского зрителя: взрослые могли ночью посмотреть даже концерты зарубежных звезд, а для детей настоящий подарок наступал утром первого января, когда по всем (двум) каналам телевидения в режиме нон-стоп транслировались мультфильмы, детские фильмы и постановки. В это время родители могли отоспаться, пока ребята Страны Советов с лихвой восполняли свои информационные пробелы.

Также первого января каждый советский ребенок находил под ёлкой подарок. Чаще всего он был довольно скромным — например, варежки или раскраска, но главное было то, что это был настоящий подарок от самого Деда Мороза. Кстати о ёлке: в семьях с достатком в 70-х годах возникла мода на искусственные ёлки. Их, как и прочие товары, порой трудно было раздобыть. А те, кто не успели этого сделать, традиционно приносили живую ёлку с ёлочного базара. Поскольку живых ёлок тоже не хватало на всех, новогодняя красавица часто появлялась в домах заранее, иногда за две недели до праздника. Умелые хозяйки устанавливали ёлку в ведре с песком, и она могла простоять так, не осыпаясь, даже до майских праздников. Когда ёлку всё же выкидывали, ведро с песком прятали на балкон или в кладовку — до следующего Нового года.

Одного мальчика родители не забрали с Кремлевской ёлки и.

Взрослым 2 января снова нужно было выходить на работу, тогда как у детей были полноценные каникулы. Новогодние мероприятия не были столь разнообразными, как в наши дни, но каждый ребенок обязательно посещал свою ёлку. Билеты на них, как правило, распространял профком на работе у родителей — они были либо совершенно бесплатными, либо за символическую плату. Чем крупнее и солиднее было предприятие, тем интереснее шла программа праздника и подарки для детей. Коробки из-под таких подарков, украшенные в форме сказочных сундучков или пятиконечной звезды, до сих пор хранятся во многих семьях.

Самая главная ёлка страны — в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца (до 1954 года — в Доме Союзов) — была мечтой любого советского ребенка. Билеты туда награждали лучших учеников Москвы и других городов СССР. Считалось, что именно там проходят лучшие представления и раздают лучшие подарочные наборы. Это статусное мероприятие породило множество мифов среди народа. Например, ходили истории о том, как одного ребенка потеряли на Соборной площади Кремля. Дело в том, что после представления мальчиков и девочек выводили на площадь, где они ходили по большому кругу, а находящиеся рядом родители выхватывали своих детей из толпы. Однако за всю историю кремлевских ёлок ни один ребенок не пропадал — это лишь сказки.

На самом деле другое: до 60-х годов прошлого века даже этот волшебный праздник был полон политической нагрузки. Вот что произнес Мальчик-Новый год на главной ёлке страны в 1961 году: «Я — первый год из двадцати, вам в коммунизм со мной идти!» Перелом произошел, когда к написанию сценария привлекли молодых авторов Александра Курляндского и Эдуарда Успенского. Это они впоследствии создали культовые мультфильмы «Ну, погоди!» и «Крокодил Гена», а в далеком 1964 году впервые смогли внедрить аполитичный, сугубо сказочный сюжет для кремлевской ёлки.

Так или иначе, ребятня Страны Советов не оставалась ни без красочного представления, ни без подарков. Однако некоторые составляющие подарочных наборов могли бы удивить современных детей: в них могли оказаться яблоки и самые дешевые карамельки, но незабалованные советские дети радовались и этому. В дополнение, проводились утренники в школах и детских садах, мероприятия в ДК и домах пионеров, на фабриках и в учреждениях, где работали родители, и народные гулянья на свежем воздухе, доступные для всех. Но обо всём этом мы поговорим в следующий раз.

Поделитесь своими воспоминаниями о том, как вы отмечали в детстве Самую Главную Праздничную Ночь страны, а также читайте о том, как отмечали Новый год на Руси.

Держаться до последнего!

К 23:00 гости начали собираться за столом, на котором появлялись блюда. Стол постепенно заполнялся шампанским и мандаринами.

Да, я еще не упомянул о мандаринах! Их всесезонная доступность сегодня может показаться настоящим кощунством. В Советском Союзе мандарины начинали поступать в продажу за неделю до Нового года, околачивая всех своим ароматом и вызывая восторженные отклики. Слоган «Праздник к нам приходит» по праву можно было отнести не к газировке, а именно к мандаринам.

В 11 вечера взрослые, присоединившиеся к ним дети, садились за стол. Это называлось проводить Старый год. Главное искусство взрослых заключалось в том, чтобы до полуночи не оказаться лицом в салате, а для детей основная задача — не уснуть до Нового года.

И вот, наконец, наступала эта волшебная минута. После поздравительных слов диктора на циферблате курантов появлялись цифры, обозначающие Новый год: 1980, 1981, 1982…

После этого начинался «Голубой огонек». У огоньков был свой особый порядок: в первые минуты показывали бальные танцы и оперное пение. Под классическую музыку советские граждане поднимали бокалы и закусывали, после чего на сцене появлялись Раймонд Паулс, Алла Пугачева, София Ротару, Лев Лещенко и все остальные, кто по статусу дотягивал до главного концерта страны. За юмор отвечали Аркадий Райкин, Геннадий Хазанов и Евгений Петросян, им на подмогу выступали Вероника Маврикиевна с Авдотьей Никитичной (мужчины, изображавшие бабушек) и Ширвиндт с Державиным (мужчины, изображавшие самих себя).

Веселье постепенно нарастало, а ребенок отчаянно сражался со сном, стремясь продержаться как можно дольше. Ведь телевизор в этот вечер работал почти до утра — неслыханное явление для Советского Союза. Взрослые же больше всего любили «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» — примерно в 4 утра новогодняя ночь на советском ТВ начинала показывать тех зарубежных исполнителей, которых обычно не демонстрировали.

Народное гулянье

Но сон брал свое, и с утра ты обнаруживал себя в кровати, досадуя о том, что и на этот раз не поймал Деда Мороза, который тайком положил подарок под ёлку.

Пока взрослые отсыпались, у детей 1 января был выбор: либо смотреть по телевизору сказки и мультики, которых было достаточно (утром 1 января работники советского телевидения не находили смысла начинать рабочий день), либо отправиться на улицу, где восторженные дети обменивались впечатлениями о том, кто сколько продержался и что получил в подарок.

К вечеру, освеженные и умиротворенные, родители также выходили на улицу, и начинались «народные гулянья». Папы и мамы, погруженные в детство, катались с горок, стараясь отжать санки и ледянки у малышей, а дети наблюдали за этим, визжа от восторга.

Вечером 1 января под праздничный концерт «Песня года» наступало время для тортов. Праздник постепенно утихал, поскольку 2 числа взрослым предстояло снова заняться строительством счастливого социалистического будущего.

Тем не менее в душе оставалось что-то весьма радостное и светлое, а также надежда… Надежда на то, что через 364 дня снова наступит Новый год и на этот раз всё будет ещё лучше, чем прежде.

История празднования

В царской России главным зимним праздником было Рождество, как и в большинстве западных стран. На празднование Рождества 25 декабря представители русского дворянства, купцы и промышленники выделяли значительные средства на подарки для детей из неблагополучных семей и организацию детских праздников. Благодаря их помощи наряжались ёлки, которые стояли до конца праздничного сезона — до Нового года или праздника Крещения 19 января. Новый год, в отличие от Рождества, не вызывал истинного восторга и воспринимался как нечто второстепенное.

В январе 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет о введении западноевропейского григорианского календаря на территории Советской Республики. Согласно этому декрету, следующее утро после 31 января 1918 года стало считаться не 1-м февралем, а 14-м числом, в связи с чем разница между старым (юлианским) и новым (григорианским) календарем составила 13 суток. В результате сохранилась традиция отмечать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января. Из-за всех этих изменений православное Рождество в России теперь отмечают 7 января.

В первые годы советской власти традиция празднования Рождества и Нового года сохранялась, однако в середине 1920-х годов в стране началась кампания против религиозных предрассудков, и в 1929 году празднование Рождества было запрещено. Были даже предложенные идеи о переносе встречи Нового года на 7 ноября (День Октябрьской Революции). К счастью, этого не произошло, но новогодние праздники и Рождество были объявлены буржуазными предрассудками и поповскими поверьями, их отменили.

Возрождение традиции отмечать Новый год началось в СССР в 1935 году с вновь организованных новогодних праздников в школах, детских садах, домах пионеров и других детских учреждениях. Помогла вернуть праздник статья члена правительства Павла Постышева в газете «Правда», где он призывал вернуть детям атмосферу волшебства и праздника.

В 1936 году Иосиф Сталин поздравил советских граждан с Новым годом на странице газеты «Правда». В том же году была организована первая советская ёлка в Колонном зале Дома Союзов с участием Деда Мороза, а именно в следующий год к нему присоединилась Снегурочка.

В ночь с 1943 на 1944 год по радио впервые прозвучал государственный гимн на музыку Александра Александрова, текст к которому написал Сергей Михалков.

С 1962 года праздник для детей стали проводить в Большом Кремлевском дворце (ныне Государственный Кремлевский дворец). С тех пор этот праздник в Кремле был назван главной ёлкой страны. В этом же году в новогоднем телевизионном эфире появилась праздничная музыкальная программа «Голубой огонёк».

В 1970 году по центральному телевидению впервые прозвучало выступление генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с новогодним обращением к народу, ставшее ежегодной традицией для глав государства. Лишь несколько раз по разным причинам поздравление произносили не руководители страны, а делегированные представители.

В 1996 году на Соборной площади Кремля впервые установили живую ель.

Главные атрибуты советского Нового года

Украшенная ёлка-красавица

В советское время большинство семей ставили в своих домах живые ёлки, в то время как машины были у единиц, и поэтому на протяжении последних дней декабря на улицах можно было встретить мужчин, несущих на плече главный атрибут Нового года. Для детей это было настоящим праздником — поход вместе с отцом на ёлочный развал. Живую красавицу ставили в ведро с песком, а ведро обрабатывали ватой — такое оформление создавало видимость снежного покрова вокруг ёлки.

Украсить новогоднюю ёлку в СССР нужно было очень аккуратно, так как украшения были хрупкими. В отличие от современных игрушек, сделанных из небьющегося материала, в те времена праздничные игрушки могли разбиться. Каждый год супруга будет комментировать количество уцелевших игрушек фразами вроде «минус одна, две, три» (если в доме обитал кот, это число могло расти до бесконечности).

Пятиконечная звезда

Одним из символов советской новогодней ёлки была пятиконечная алая звезда, подобно той, что украшает Кремль. Это украшение имело специальную трубку, с помощью которой оно надевалось на вершину ёлки. Часто внутри звезды были вмонтированы лампочки, от которых тянулся электрический провод.

Наконечник-пика

Это украшение стало очень популярным в 70-х годах, заменив пятиконечную звезду после полета Юрия Гагарина в космос. В то время выпускалось множество игрушек с космической тематикой: ракеты, фигурки космонавтов, спутники.

Импровизированные игрушки

В условиях дефицита, когда не хватало конфет и мандаринов, родители придумывали, как дополнить ёлочное убранство, используя мандарины и шоколадные конфеты, которые подвешивались на ёлку за ниточки.

Бумажные фонарики

Еще одно ёлочное украшение, которое можно было увидеть почти в каждом доме, — это разноцветные фонарики из бумаги и картона. Фонари подвешивались на ёлку с помощью толстой нитки, зафиксированной канцелярским клеем — советские граждане были изобретательны во всем.

Дождик

Без дождиков серебряного цвета не могла обойтись ни одна ёлка времен СССР. Их вешали как на ёлку, так и использовали для гирлянд, которые подвешивались к потолку.

Дед Мороз и Снегурочка

Под праздничной украшенной ёлкой в СССР всегда стояли фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Пластиковых героев Нового года можно было приобрести в магазинах, но многие мастерили сказочных персонажей своими руками из ваты и клейстера. В наши дни традиция производить винтажных Деда Мороза и Снегурочку вновь возрождается.

Посещение новогодней ёлки

Каждый год родители получали на работе через профком пригласительные билеты на ёлки для своих детей. Обычно праздники проходили в домах культуры или домах пионеров. В фойе детей встречали Дед Мороз и Снегурочка, которые водили с ними хороводы, интересовались успехами в учебе, хорошими поступками и просили прочитать стихи или спеть песню. Каждому смельчаку вручалась на память ёлочная игрушка. После этого Дед Мороз и Снегурочка произносили традиционный трёхкратный клич «Ёлочка, зажгись!», а затем открывали спектакль, после чего все бегом устремлялись в концертный зал, чтобы занять места поближе к сцене. Как только в зале включался свет, сигнализирующий об окончании программы, все дружно бежали в очередь за сладким подарком в цветной картонной коробочке (сундучке). В новогодние дни в транспорте и на улице неизменно наблюдали картину — счастливые дети с картонными сундучками.